| 目次へ |

STS−1型地震計の特性は長期に安定しているか? |

| 山田功夫(名古屋大学大学院理学研究科) |

| 1.はじめに へ |

| 2.調査の方法 へ |

| 3.考察 へ |

| 4.まとめ へ |

|

1.はじめに 15年前、長周期地震計を維持するには大変な労力を必要とした。周囲の温度の変化などで振子の中心が移動したり、特性がずれてしまったりするので、これを正確に把握しておく必要があった。 多くの場合、記録を交換する毎にキャリブレーション波形を記録しておき、解析時にこれを参照した。その後、フィードバック型地震計が実用化され(例えばSTS-1型地震計)、各地で観測が始まった。 フィードバック型地震計の特性は電子回路によって決まっているので、長期に安定しているとして、安定性についてはあまり注意が払われていない。ところが、観測を始めて2〜3年後の点検で明らかに特性がずれてしまったと思われる地震計が見つかる。 多くの場合はわずかな再調整ですむが、時にはマニュアルにあるようには調整できなくなっていることがある。この状態が地震計の応答特性に影響を与えているとすると、波形を解析する際には大きな問題となる。 そこで、これらの地震計でなにが起こっているかを明らかにするための調査を行った。 STS-1型地震計を設置する際、地震計の特性を最終的に調整する手順として、振子が自由振動する状態(マニュアルではDAモードとしている。これは電気回路等のフィードバック系を含む振動で、単振子の自由振動とは異なる。)にし、図1に出力波形を示すように、振幅の減衰がごく小さくなるように調整する。

|

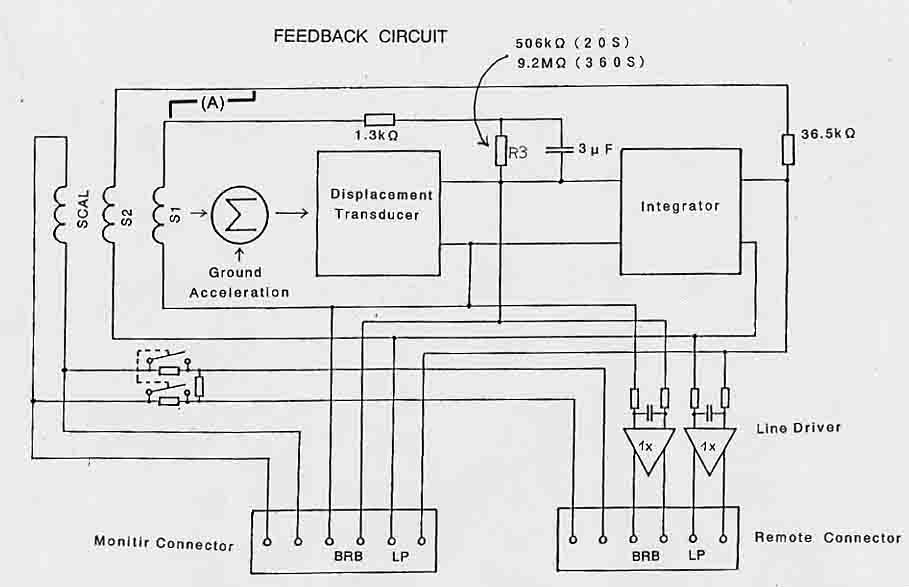

| 図1 STS-1型地震計の自由振動(DAモード)での波形 |

|

マニュアルでは“この出力波形の減衰を一周期当たり1%以内に調整すること”としている。同時にこの減衰が大きいと地震計の特性がずれるとも記しているが、その影響がどの程度かは明記されていない。

実際、STS-1型地震計を360秒のモードで使う場合、この調整はかなり微妙である。この特性の微調整は振子の固有周期を調整することによって行われる。観測を開始して2〜3年後に不調になった地震計は、地震計の姿勢をどのように調整しても、一周期当たり1%以下の減衰にはできない場合がある。 2.調査の方法 観測をしている途中で、特性の調整が出来なくなった地震計は、センサーとフィードバック回路をつなぐコード(図2)を新しい物に交換すると直ることがある。

|

| 図2 STS-1型地震計のセンサーとフィードバック回路、それを結ぶケーブル |

|

そのコードのコネクター部を開いてみると、防水構造ではあるものの、さびがひどく、明らかに防水が十分ではなかったと思われる場合が多い。そこで我々は、ここで言う不調の原因の一つがこのコード付近にあると考え、その周辺を中心に調査を行った。

その結果、このコードに絶縁不良があった場合に、先に述べた調整不能の状態が現れることが分かった。 |

| STS-1型地震計のフィードバック回路は図3に示すように2系統ある。 |

|

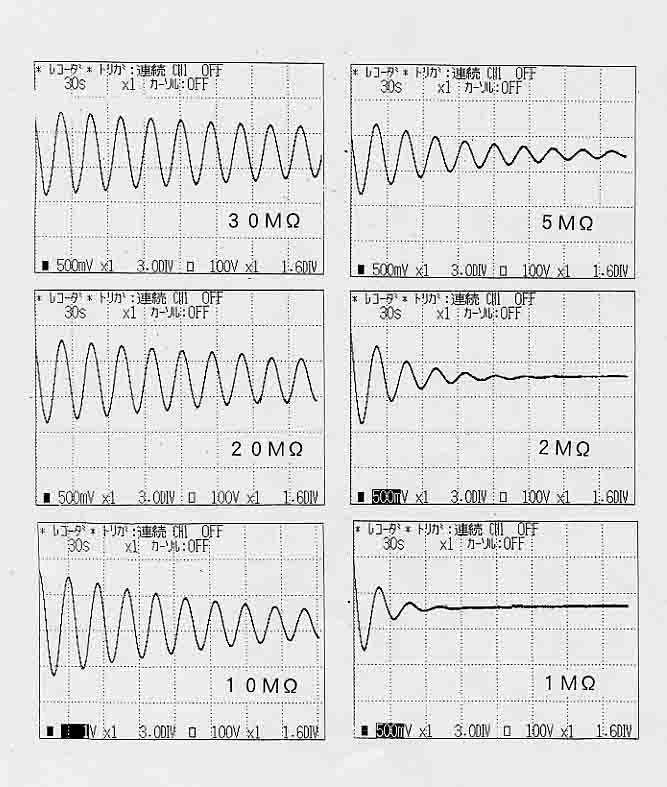

| 図3 STS-1型地震計のフィードバック回路 |

|

このフィードバック電流の組み合わせによって、周期T = 360秒、制動抵抗h = 0.7の速度型地震計を作り出している。調査の結果、この2系統のフィードバック回路間の絶縁が悪くなると、図4に示すように自由振動の減衰が大きくなり、センサーの姿勢をどう調整しても、一周期当たり1%の減衰に調整できなくなることが分かった。

この絶縁不良の状態は図3の回路図の中で(A)で示す高抵抗(数MΩ)で、2系統のフィードバック回路間を短絡することによって模擬される。この調査では抵抗(A)の値をいろいろ変え、地震計の応答特性への影響を調べた。 この抵抗(A)を30、20、10、5、2、1MΩとした時の自由振動の出力波形を図4に示す。 |

|

| 図4 図3の回路図中の抵抗(A)を30、20、10、5、2、1MΩとしたときの自由振動の波形 |

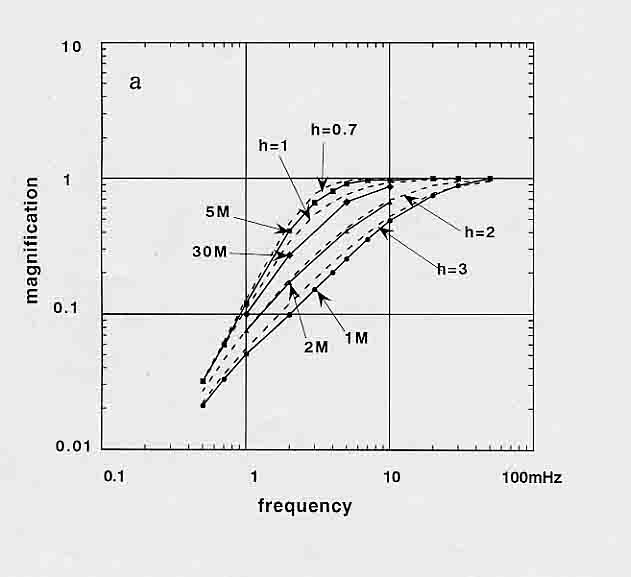

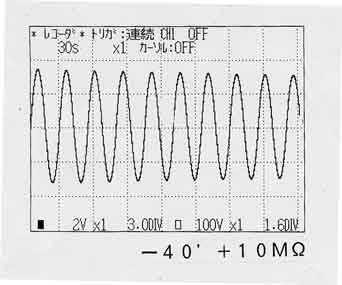

| 短絡した抵抗(A)が30MΩの高抵抗であっても出力波形の減衰はかなり大きいことが分かる。我々の経験では、図4の2MΩの様な状態を示す観測点もあった。一方、抵抗(A)を変え、検定コイルに色々な周波数の正弦波電流を与えた時の地震計の振幅と位相の応答特性を図5に示す。 |

|

| 図5 図3の回路図中の抵抗(A)が30、5、2、1MΩの時のSTS-1型地震計の応答特性。実線は観測値、点線は理論値を示す。上:振幅特性 下:位相特性 |

|

|

実線はいろいろな抵抗(A)における測定値、点線はいろいろなhでの理論値を示す。抵抗(A)が1MΩの場合、地震計の応答特性はT = 360秒、h = 3とした速度型地震計の理論特性に近く、抵抗(A)が30MΩの場合はT = 360秒、h = 0.8の特性にほぼ一致する。

すなわち、STS-1型地震計はセンサーとフィードバック回路を結ぶコードに絶縁不良が起こると、制動抵抗が大きくずれた状態になることが分かる。 一方、設置されたセンサーの傾斜が変わり、固有周期が変化した場合にも特性のずれは起こる。 図6(センサーを短周期側、長周期側に傾けたときの自由振動の波形) はSTS-1型地震計のセンサーを最も良いと思われる状態に調整した後、振子の周期が短くなる側に5、10、20、30分角と傾けていった場合と、周期が長くなる側へ20、30、40分角と傾けていった場合の自由振動波形を示す。 短周期側に10分角傾けた場合は、絶縁不良10MΩとしたときの波形に良く似ている。すなわち、初期の調整が不十分で、自由振動の波形が10分角のようであった場合はh = 0.9程度になっていると思われる。 また、長周期側に傾けていった場合、自由振動の波形は時間とともに振幅が増加する。これから考えると、STS-1型地震計を設置する際は、最悪でも 図6の5分角の程度の波形が得られるように調整する必要がある。 3.考察 図3のフィードバック回路の中の抵抗R3はマニュアルには、それぞれ調整された値として、数値が示されていない。この調査に使用した地震計のR3は360秒で使用する場合は9.2MΩ(20秒の場合は506 kΩ)と高抵抗で、絶縁不良を模擬した抵抗(数MΩ)と同程度である。 これを考慮すると、ここでの絶縁不良は地震計の特性を変化させる主たる原因になっていると考えられる。よって、STS-1型地震計の応答特性をより良い状態に保つには、センサーとフィードバック回路を結ぶコード付近の絶縁抵抗を50MΩ以上に保つ必要がある。 ところが、前に述べたように、このコードのコネクター(センサー側)付近の防水性が悪く、これまでにもコネクターの内部が湿って地震計の動きが不調になり、このコードを交換せざるを得ない場合が何度もあった。多くの場合地震計は観測壕や地下室等、湿度の高いところに設置するので、これを保つのはかなり難しい。 STS-1型地震計の特性ずれはセンサーの傾斜が大きく変化した時にも起こる。センサーの姿勢が変わると、その自由振動の出力波形は 図6に示したようになる。しかし、地震計は頑丈なセメントの台に設置され、姿勢が10分、20分と傾くことは考えにくい。 この傾きは地震計の調整用の足の長さにして0.3〜0.4 mmに相当し、ネジの固定をしっかりする必要はある。たとえ地震計の姿勢が変わって特性が変化したとしても、この場合は簡単に再調整できる。 我々がこれまでに経験した、設置後のSTS-1型地震計の特性ずれは、再調整が出来ない場合が多いので、この場合はセンサーとフィードバック回路をつなぐコードの絶縁不良によるものと思われる。 センサーの姿勢が変わって特性が変動した場合と、絶縁不良によって特性が変化した場合が等価であるかどうかは分からないが、センサーを20分傾けた場合と10MΩでフィードバック回路を短絡した場合、ここで調査した応答特性に差は見られない。 また、図6において、長周期側に40分角傾けた状態で、抵抗(A)10MΩで絶縁不良にすると、その出力波形は図7となり、図1との区別は付かない。 |

|

| 図7 センサーを長周期側に40分角傾け、絶縁不良を意味する抵抗(図3で(A))を10MΩとしたときの自由振動波形 |

|

この状態で応答特性の検定を行った場合にも、振幅と位相の特性はT = 360秒、h = 0.7の地震計と差は見られない。結果的には地震計の傾きと信号コードの絶縁不良による特性のずれは相補的であり、それぞれは等価とみなすことができる。 |

|

4.まとめ STS-1型地震計の特性は電子回路によって決まっているので、特性の変動は少ないと思われてきた。ところが、いくつかの観測点で、STS-1型地震計の特性変動が起こったとおもわれる事象があり、我々はその原因と応答特性への影響を明らかにするための調査を行った。 その結果、センサーとフィードバック回路をつなぐケーブルやコネクターで絶縁不良が起こると、地震計としての応答特性が大きく変動することが分かった。そして、特性の変動は制動抵抗の変化として現れる。よって、湿度の高い場所に設置されたSTS-1型地震計は応答特性の変動を起こしやすく、早急な対策が必要である。 また、地震計設置時の調整は1〜2分角の調整が必要であり、マニュアルにあるとおりである。この場合にも特性のずれは制動抵抗にのみ現れる。よって、これらの記録を使用するに当たっては十分な注意が必要である。 この調査では、他のいろいろな場所での絶縁不良を想定し、試験を行ったが、地震計の応答特性に明らかな影響を与えるような場合は他にはなかった。なお、STS-1型地震計を固有周期20秒の速度型地震計として使う場合、ここで述べた絶縁不良による特性への影響はごく小さい。 |

| 目次へ |